La quimiofobia es una forma extrema de lo que se conoce como la falacia de apelación a la naturaleza, es decir, la creencia de que todo lo "natural" es bueno y todo lo "sintético" o "industrial" es malo. En este caso, basta con darle a algo un nombre químico para que se lo considere dañino.

Por eso, organismos como la International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) y el American Council on Science and Health han tenido que definir el término. Su definición oficial sería:

“El miedo irracional a las sustancias sintéticas debido a las historias amarillistas y afirmaciones exageradas que prevalecen en los medios de comunicación sobre sus peligros.”

Y es que, para muchas personas, la palabra “químico” es sinónimo de artificial, adulterado, peligroso o tóxico. Una popular gurú de la salud propuso incluso esta regla: “Si un niño de seis años no lo puede pronunciar, no lo comas.”

Quienes piensan así parecen olvidar que todo lo material en el universo está hecho de sustancias químicas.

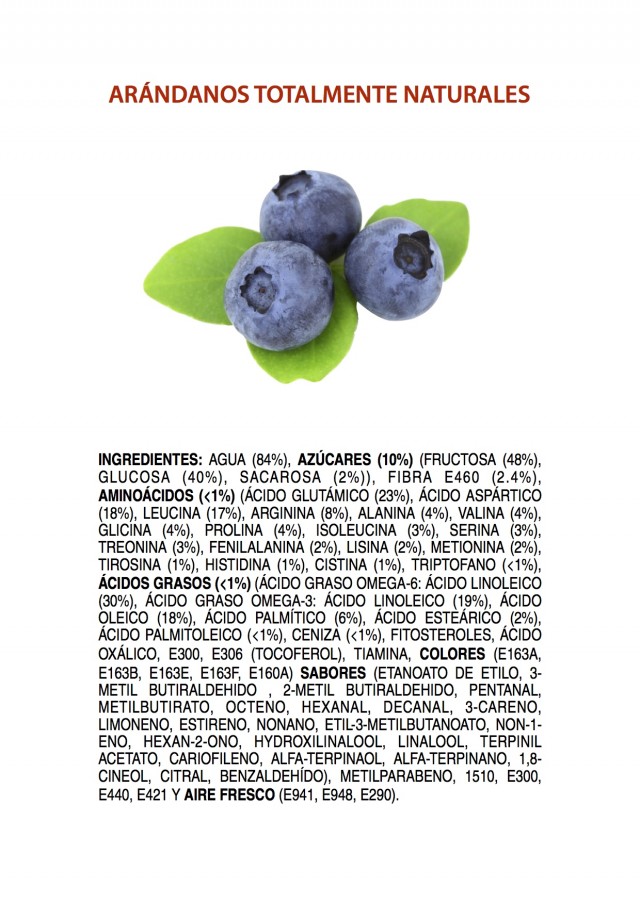

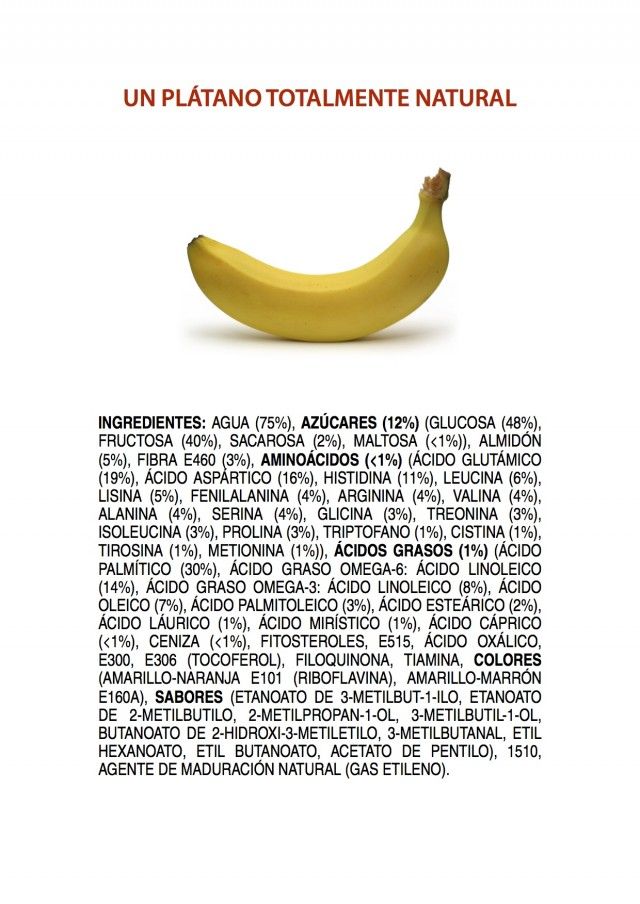

Por esta razón, el profesor James Kennedy elaboró varias imágenes detallando cómo debería verse la etiqueta de ingredientes de productos comúnmente considerados “naturales”. Para ilustrar lo irracional de esta postura, comparemos algunos nombres:

-

Extracto de espárrago

-

Aspartame (o peor aún: éster del ácido aspártico)

El aspartame es el nombre comercial de un edulcorante ampliamente demonizado por los naturistas, ignorando que originalmente se aisló del espárrago. De ahí su nombre: ácido aspártico. Hoy sabemos que está presente en prácticamente todos los seres vivos, ya que es un aminoácido —uno de los bloques fundamentales para construir proteínas. Además, en los animales actúa como neurotransmisor esencial para el sistema nervioso. En resumen: es una sustancia natural.

Otro ejemplo:

-

Extracto de kelp (un alga)

-

Glutamato monosódico (sal sódica del ácido glutámico)

El glutamato monosódico es otro de esos "venenos químicos", o al menos eso afirman ciertos sitios naturistas. En realidad, se trata de la forma sódica del ácido glutámico, el aminoácido más abundante en la naturaleza. Si analizamos un plátano 100 % natural, encontraremos tanto ácido glutámico como aspártico. En la industria alimentaria se usa como potenciador del sabor y ha sido ampliamente utilizado en la cocina oriental bajo el nombre umami. A pesar de su mala fama, su peligrosidad es comparable a la de cualquier exceso de sal en la dieta.

Y claro, siempre se puede espantar a alguien diciendo que un alimento contiene butanoato de 2-hidroxi-3-metiletilo...

Suena amenazador, pero en realidad es una de las sustancias responsables del delicioso aroma del plátano y de muchas frutas.

En otro caso revelador, una encuesta del Departamento de Economía Agraria de la Universidad Estatal de Oklahoma encontró que el 80 % de los estadounidenses quería que se obligara a etiquetar los alimentos que contienen ácido desoxirribonucleico (ADN). Considerando que prácticamente todo lo que comemos proviene de seres vivos, eso sería… complicado.

Origen histórico y contexto

La quimiofobia no surgió de la nada. Desde la década de 1940 existía una preocupación genuina por el uso excesivo de pesticidas, que en esa época eran mucho más tóxicos que los actuales. El libro de Rachel Carson, Primavera silenciosa (1962), alertó sobre la acumulación de pesticidas no degradables en los ecosistemas. Aunque Carson adoptó un enfoque algo alarmista —al considerar dañino todo lo producido por el hombre—, tenía razón en señalar que algunos pesticidas estaban afectando la fauna y flora. Eso llevó a la prohibición de sustancias altamente persistentes.

El principal pesticida que generó alarma fue el DDT, que aunque es poco tóxico para los humanos en las dosis usuales, tiene la desventaja de ser liposoluble y muy persistente, acumulándose en la cadena alimentaria. Por eso fue prohibido para uso agrícola, aunque se permite en algunos contextos de salud pública, como la lucha contra la malaria, donde su persistencia y baja toxicidad relativa son ventajas.

En EE. UU., la preocupación llevó a la creación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y al desarrollo de pesticidas modernos menos persistentes.

Evaluar sustancia por sustancia

Cada compuesto debe evaluarse individualmente, sin importar su origen. Por ejemplo, un pesticida aprobado en agricultura orgánica como la rotenona es más tóxico para los humanos que muchos pesticidas industriales, como los neonicotinoides. Por eso, catalogar automáticamente todas las sustancias como “agrotóxicos”, como hacen algunos grupos ecologistas, es un sinsentido.

Resumiendo

Hay que evitar la falsa dicotomía: natural = bueno / sintético = malo.

Nota: Las ilustraciones son cortesía del profesor James Kennedy, con la traducción al español de Mauricio-José Schwarz.